Dokumente aus HistoriÖ Archiven und ihre Geschichten

Hier stellen wir Archivalien aus verschiedenen HistoriÖ-Archiven vor, von denen sich einzelne in in wissenschaftlicher Bearbeitung befinden. Letztere werden in der Rubrik (Forschung) vorgestellt. (Zwischen-)Ergebnisse sind in der Rubrik Österreich-Geschichte zu finden.

Johann Ernst Graf von Thun und Hohenstein (1643-1709)

„unentberliche Mittel ohne der der Unterthanen namhaffter Beschwerde“

Johann Ernst Graf von Thun und Hohenstein wurde am 3. Juli 1643 in Prag geboren und verstarb am 20. April 1709 in Salzburg. Von 1679 bis 1687 war er Bischof von Seckau und von 1687 bis 1709 Fürsterzbischof von Salzburg.

http://

https://www.xn--histori-g1a.at/josef-rudolf-strzygowski-1862-1941/#Vergleichende

1886 kämpfte in einem Heer aus habsburger- und bayerischen Truppen ein salzburger Kontingent in der Schlacht von Mohacs gegen die Osmanen und war auch1688 an der Erstürmung Belgrads beteiligt. 1889 erneuerte der osmanische Sultan Suleyman II. sein Bündnis mit Frankreich. Die1990 nach Salzburg zurückkehrenden Soldaten wurden nach personeller Auffüllung sofort zur Verstärkung des salzburger Kontingentes in die Rheinpfalz geschickt. Im Krieg gegen Frankreich kämpften im Namen Salzburgs in dieser Zeit 150 Mann zu Pferd und 330 Mann zu Fuß mit 2 Kanonen. 1697 beschloss der Friede von Rijswick diese Auseinandersetzungen.

In diese Zeit fällt nachstehendes Schreiben des salzburger Erzbischofs Johann Ernst von Thun und Hohenstein vom 17. März 1690 mit dem Auftrag, dass für diß Jahr unentberliche Mittel ohne der der Unterthanen namhaffter Beschwerde auffgebracht werden möchten.

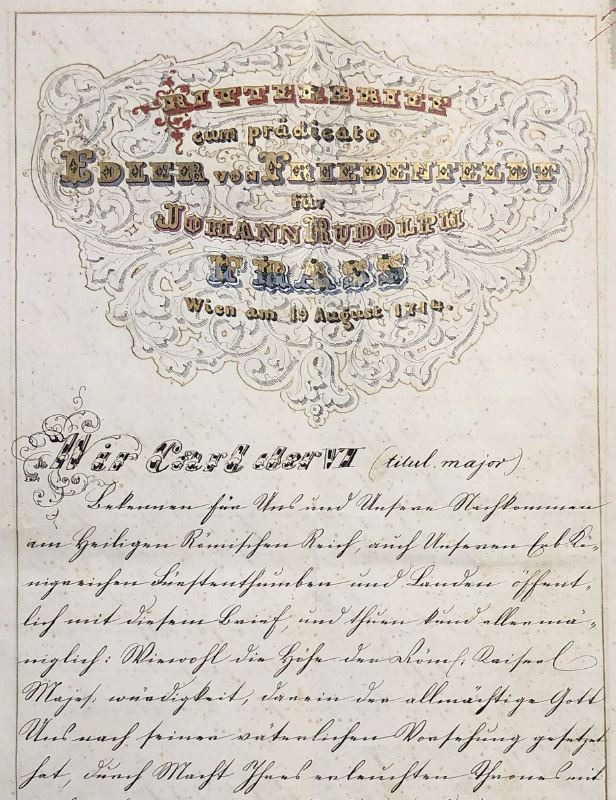

Johann Rudolf Frass Edler von Friedenfeldt (1660-1717)

Ritterbrief 1714

„Joannes Rudolf Frass wurde im Jahre 1660 geboren, vermählte sich um 1695 in Erster Ehe mit der Schmiedtochter Maria Elisabeth Paulin, sie starb 1700 und um das Jahr 1710 zum zweiten Mal mit Anna Maria, Nachname unbekannt, und starb am 11. Oktober 1717 im 57.Lebensjahre“. So steht es in einer handschriftlichen Notiz eines unbekannten Schreibers. Im zwölfseitigen Ritterbrief sind wenig weitere Informationen über seine Verdienste enthalten. Der im HistoriÖ-Archiv befindliche Ritterbrief ist noch mit dem im Wiener Adelsarchiv befindlichen Exemplar zu vergleichen, um die Athentizität zu bestätigen. Daran wird sich eine Transkription und eine Kontextualisierung anschließen.

Wir Carl der VI (titul.major).

Bekennen für Uns und Unsere Nachkommen am Heiligen Römischen Reich, auch Unseren Erb Königreichen Fürstenthumben und Landen Öffentlich mit diesem Brief, und thuen kund aller mäniglich: Wiewohl die Höhe der Röm. Kaiserl. Majest: würdigkeit, darein der allmächtige Gott Uns nach seiner väterlichen Vorsehung gesetzet hat, durch Macht Ihres erlauchten Thrones mit vielen herrlichen Geschlechten und Unterthanen gezieret ist, jedoch, wie mehr die Geschlechter Ihren guten Herkommen, Tugenden, und Vernunfft nach, mit Ehren, Würden und Wohlthaten begabt werden, Je herrlicher der Thron Kays.Maj: glanzet, und scheinbarlicher gemacht wird, auch die Geschlechter durch erkandtnus Kays.mildigkeit zu desto mehr schuldiger gehorsamben Verhaltnus, ritterlichen Thaten, und getrewen stehten und beständigen Diensten bewegt, und verursachet werden, und Wir dan aus jetzt berührter Kays.Hoheit, auch angeborner Gütte und Milde in Gnaden vorderist geneigt seind, aller und Jeglicher Unserer und des Heil.Röm. Reichs, auch Unserer Erb-Königreichen, Fürstenthumben und Landen Unterthanen und getrewen, ehr, würde,auffnehmen und Wohlstandt zu betrachten, so seind Wir doch Mehrere und begierlicher gewogen, deren Jenigen Nahmen und Geschlecht in höhere Ehr und Würde zu setzen, welche sich in Unsern und des heilig. Römisch.Reichs auch Unserer Erb Königreichen Fürstenthumben und Landen, beständigen Obliegenheiten mit getrewen gehorsamben Diensten vor Anderen standhafftig erzeigen. […]

Fotos: © Historiö/WJG

Text:

Dieser Text ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen – 4.0 International Lizenz, Salzburg 2019.